글오성은

사는 건 자국을 남기는 일이라고 시인이 내게 말했을 때 나는 소주를 삼키고 있었다. 더는 그게 달지 않았다. 글이 마음 자국이라고. 우린 취했지만 더 취하고 싶어 했고 끝까지 서로를 말리지 못했다. 젓가락이 휘어졌고 보도블록은 일렁였고 또 뭐가 있었지, 나는 부끄러웠다. 글을 쓴다는 게 과연 무엇인가 싶었다. 나는 왜 마음이 다치면 시인을 찾는 건가. 밤은 여태 캄캄해 아침이 오길 기다리는 동안 이젠 무얼 써야 좋을까 헛숨만 쉬었다.

시인이 가고 나면 나는 다시 아픈 몸이 된다.

글씨를 다시 배워볼까 고심해 본 건 단지 어떤 활기를 되찾기 위해서만은 아니었다. 악필이라는 말은 수도 없이 들었고 그게 또 개성이라며 나를 달래보던 시절도 저만치 멀어졌다. 컴퓨터로 글을 쓰고, 스마트폰으로 업무를 보는 세상에서 하필이면 왜 글씨에 대한 갈증이 생겨난 걸까.

그러던 중에 만난 사람이 도홍 김상지이다. 부산에서 나고 자란 그는 출타 후 고향으로 돌아와 서예원을 운영하고 있었다. 영광도서 건너편에 자리한 서예원으로 직접 찾아갔을 때 마침 그는 수업을 진행하는 중이었고, 그건 그의 일상을 엿보는 일처럼 흥미로웠다. 그는 나이 많은 제자들의 훈장님이 되어 종이 앞에 선 자세와 붓이 흘러가는 방향과 팔의 기울기와 먹의 흐름 같은 걸 이르고 있었다. 그를 만나러 온 목적을 뒤로 한 채 한지 앞에서 붓을 들고 있는 나의 모습을 상상해 본 건 어찌 보면 당연한 귀결이었다. 그는 꾸밈이 없었고 맑았고 대차 보이기까지 했다.

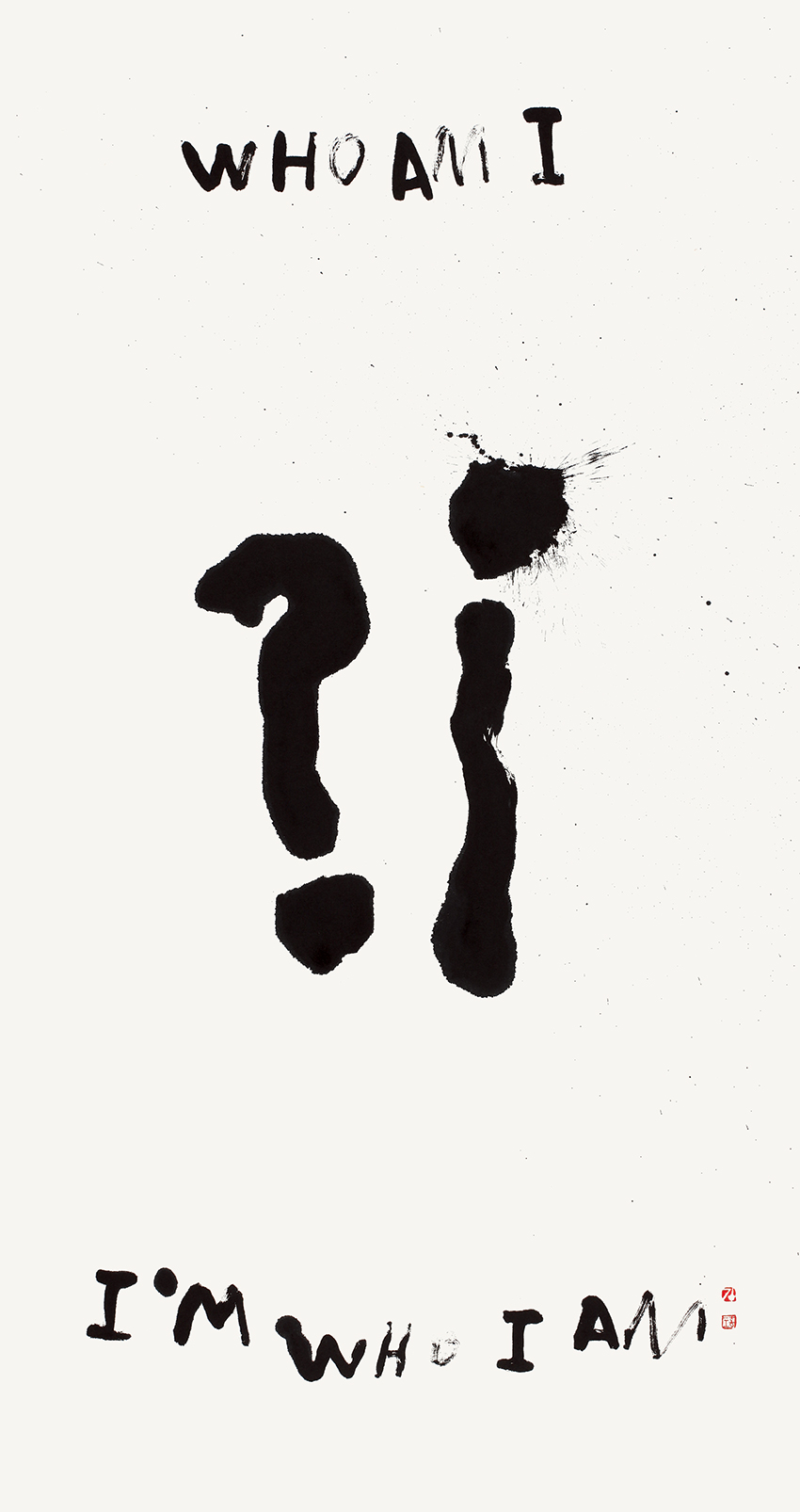

연배는 한참 아래인 듯한데 쓰는 말은 범상치가 않았다. 이를 방증하듯 작품은 힘차고 강렬했다. 허나 부드러웠다. 물음표였다가 느낌표였다. 물이었다가 불이었다. 하늘이었다, 바다였다, 노인이었다, 그러나 이내 아이로 보였다. 평평한 한지에 입체를 만들고 빛을 부리고 윤기를 내니 마치 코앞까지 뛰어오르는 싱싱한 숭어로 보였다가도 돌연히 무너져내릴 것 같은 허방 같은 신비가 있었다.

“왼손으로 썼습니다. 오른손은 자꾸 배운 걸 기억하더라고요.”

그 순간 내가 떠올린 건 나와 동고동락하고 있는 연필 선인장이었다. 좋은 작가로 쑥쑥 크라고 5년 전 지인이 선물한 연필 선인장은 그때만 해도 시집 한 권보다 키가 작은 아담한 사이즈였다. 그러나 지금은 허리 정도 되는 키로 불쑥 자라났는데 그 모양이 범상치가 않다. 녀석은 내게 한순간에 웃자란 줄기가 어떤 세상을 펼치고 만들어가는지를 몸소 보여주었다. 그건 곧게 자란 수목형의 나무형태가 아닌 변종이자 변주이자 변화의 역동이었다. 녀석은 더는 연필의 곧은 형태가 아닌 연필 선인장이었다.

현대적인 관점에서 이를 노마드(nomad)라 일컬을 수 있다. 경계 없이 뿌리로 뒤엉키고, 한곳에 정주하지 않으며, 틀 안에 갇히지 않으려는 새로운 발자국 말이다. 나는 내 방 한구석에서 들썩이며 자라나는 이 재즈 같은 식물에게서 자기만의 모습으로 살아가려 애쓰는 한 영혼을 발견한다. 우리는 그 같은 이들을 가리켜 시인이라 칭한다. 시인이다, 연필이 시인이다, 나무가 시인이다, 그가 시인이리라.

그가 펼쳐낸 삶의 궤적은 무척 흥미로웠다. 그러나 묘하게도 서예원의 홍보 문구가 내겐 더 간절하게 다가왔다. 심신안정, 정서순화, 감성자극, 꿀잠보장, 자존감상승. 그 단어 단어 사이에는 숲이 있고, 바다가 있고, 초원이 있고, 욕조가 있다. 요가 있고, 베개가 있고, 방석이 있고, 팔걸이가 있다. 맨발도 좋고, 민낯도 괜찮아, 밤이면 어떻고, 낮이면 어쩌랴, 하는 식. 나는 그의 이름을 꼭 쥐고 돌아왔다. 언젠가 그가 내 스승이 되길 기대하는 마음으로.

그는 서예가 나아 가야 할 길을 몸소 투쟁하는 중이었다. 나는 그의 레지스탕스적인 마음에 빠져 이 가을에 걸맞은 단어를 하나 내어놓길 기대했다.

그리하여 우리는 함께 ‘습’을 마련했다.

습은 관습이나 습관의 관성이겠으나 습지의 기운이 있고 능하기 위한 수련의 과정이겠으며 매운맛을 감추는 소리이기도 하겠다. 그러나 우리가 발견한 습은 붓을 거꾸로 세운 형상 그 자체다. 거꾸로 붓을 들어 먹이 손가락으로 떨어지고 흐르고 물들고 말라버리는 동안 나는 새로 온 가을을 마주하며 잠시 아프지 않을 것을 예감한다.

문득, 시인의 말에 수긍이 된다. 자국이다. 저기 저 설원 같은 한지 위에 선처럼 선 채로 자국을 남기는 그를 떠올려본다. 붓이 곧 사람이다. 한 사람이, 아니 두 사람이 흰 능선 위를 앞서거니 뒤서거니 걸어가고 있다.

오성은

소설가. 『라스팔마스는 없다』, 『되겠다는 마음』 등을 썼다. ohseongeun.com